Le randori comme ultime vérité

Le karaté de l’école Kyokushinkai a été fondé par maître Masutatsu Oyama (par ailleurs 4e dan de judo), dont on peut lire la vie dans le manga Karate Baka Ichidai. Ayant entre autres tué 3 taureaux en les affrontant à mains nues (les amis des bêtes apprécieront), il a été un combattant expert, en remportant notamment le premier « All Japan Tournament » réunissant tous les styles de karaté-do en 1947. Plusieurs films ont été réalisés sur sa vie, dont Fighter in the Wind (2005).

Les pratiquants de ce style de karaté le savent, l’appellation « kyokushinkai » signifie littéralement « l’école de l’ultime vérité », parce qu’en le pratiquant on va jusqu’au bout de soi-même. En effet, ce type de karaté consiste à appliquer des frappes réelles, sans gants ni protections – la seule limite étant l’interdiction des frappes de poing au visage en compétition (alors qu’elle existe en kata et en travail technique). L’idée est donc de se rapprocher le plus possible d’un combat réel, et ce n’est pas par hasard qu’un certain nombre de karatékas de cette école ont remporté de grands succès en MMA, K-1 ou en UFC. On compte à ce titre la légende suisse de Zurich Andy Hug (surnommé « le Samouraï » : il figure même dans un manga Kōkō Tekken-den Tough) ou encore le québécois Georges Saint-Pierre. Plus près de chez nous, à Genève, il y a aussi notre ami Sacha Decosterd (champion d’Europe, champion du monde junior, mais aussi 1e kyu de judo) avec lequel nous organiserons prochainement un entraînement commun judo-karaté.

Or il se trouve qu’en judo aussi, il existe une « école de l’ultime vérité » : le randori. Tout le monde ici le sait, le randori est une pratique commune à divers arts martiaux qui consiste en un combat d’entraînement (ce qui le distingue notamment du shiai où la confrontation aboutit forcément à une victoire ou une défaite) où les deux budokas sont tori. Selon les mots mêmes de maître Jigoro Kano (et non pas « maître Gigot d’agneau », comme m’a dit un enfant très sûr de lui lors d’un cours d’initiation aux alentours de Pâques) :

Or il se trouve qu’en judo aussi, il existe une « école de l’ultime vérité » : le randori. Tout le monde ici le sait, le randori est une pratique commune à divers arts martiaux qui consiste en un combat d’entraînement (ce qui le distingue notamment du shiai où la confrontation aboutit forcément à une victoire ou une défaite) où les deux budokas sont tori. Selon les mots mêmes de maître Jigoro Kano (et non pas « maître Gigot d’agneau », comme m’a dit un enfant très sûr de lui lors d’un cours d’initiation aux alentours de Pâques) :

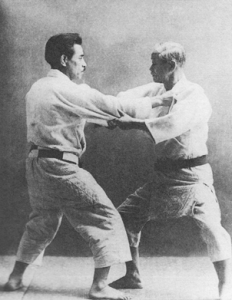

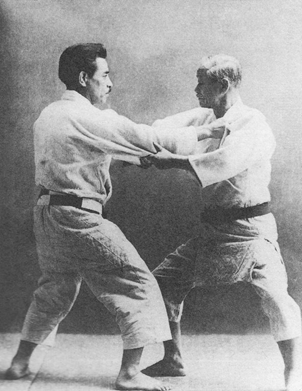

Le randori, mot qui signifie libre exercice, se pratique dans les conditions d’une lutte réelle. Il comprend les actes de jeter par terre, d’étouffer, de maintenir l’adversaire par terre, de courber ou de tordre ses bras ou ses jambes. Les deux combattants peuvent se servir de n’importe quel procédé, pourvu qu’ils ne se blessent pas l’un l’autre et qu’ils respectent les règles du judo en manière d’étiquette.

Le but du randori n’est donc pas de gagner, car on apprend forcément quelque chose lors de cet exercice et les deux pratiquants « gagnent », si l’on veut bien. Comme l’écrivait maître Kano : « On ne juge pas un homme sur le nombre de fois qu’il tombe, mais sur le nombre de fois qu’il se relève. » Or il est impossible de mentir lors du randori. Bien sûr, il semble toujours possible de feinter son adversaire : de lui faire croire à une attaque sur l’avant alors qu’on attaquera sur l’arrière. Néanmoins, on ne peut pas combattre avec un masque.

Chacune et chacun se voit en effet obligé de se révéler tel qu’il est en combattant : tel est « bourrin », tel est « perfide » ou « courageux », un autre « rusé », « tactique » ou « malin », un autre encore « lâche », « paresseux » et « opportuniste ». Certains recherchent la beauté du geste, d’autres à marquer le point absolument, etc. Des caractères se révèlent, peu importe le nombre de « dindes » (dans), comme disait un autre enfant m’expliquant que son père était « deuxième dinde » de judo peu avant les fêtes de Noël. Mais ce qui est certain, c’est que chaque combattante et combattant révèle une facette de soi dès que les corps sont reliés par l’exercice du kumikata. Ainsi en va-t-il de ce grand échalas au judogi trop grand, à la ceinture marron élimée et déteinte, à la démarche pataude, qui souffle et tire la langue dès le début de l’échauffement, plaisante entre les combats et explique que c’est son premier entraînement depuis des lustres, mais qui, dès la première prise de kumikata impose son puissant bras gauche dans le dos de son adversaire et happe sa manche pour irrémédiablement le tirer sur sa hanche d’acier et le planter, comme les autres, sur son spécial : uchi-mata. Ainsi en va-t-il également de cette petite ceinture jaune au chignon serré et aux tapes parfaits, muette avant et après l’entraînement, discrète aussi pendant, mais qui tentera de toute ses forces d’immobiliser son adversaire (une ceinture noire chauve de plus de cent kilos à l’haleine de Schnitzel, de cacahuètes et de bière), comme si sa vie en dépendait, reprenant le combat avec toujours autant de hargne dès qu’elle sort d’une immobilisation. Et que dire de l’ancien taiseux, autrefois ridiculisé par tous ceux qui foulaient le tatami, aujourd’hui solide et sûr, répétant inlassablement les mêmes enchaînements en randori, ceux-là mêmes qu’il a exercés durant des heures et des heures, en silence.

Ce n’est sans doute pas un hasard si tous les camarades d’entraînement sont des amis, à leur manière, au dojo et ailleurs. Après des centaines d’heures, voire des milliers, passées ensemble au fil des ans à se transpirer dessus, à s’attraper le judogi, à se battre en s’amusant (car comme le rappelle le champion Loïc Pietri, dans le très beau documentaire produit en 2014 par Touche Wood KAKIGRA – Comme un jeu, le judo est avant tout un jeu, parfois brutal, souvent génial, mais un jeu malgré tout), les judokas se connaissent de manière muette et sans pareil. De là peut naître l’amitié, mais aussi le mépris ou l’inimitié. S’il y a une « ultime vérité » en judo, c’est donc celle qui ressort de ces confrontations amicales et toujours répétées que sont les randoris où chacun se dévoile forcément, en bien ou en mal, ne pouvant finalement se comporter autrement qu’il n’est.

François Demont.

Gigot d’agneau : j’adore ! 😉